潮新闻客户端张广星申宝策略

在《“偷”书记》一文中,作者除了津津乐道他和朋友年轻时代的几次偷书经历后,也说到了借书不还的问题,大概作者被借出去的书不少,都是肉包子打狗,有去无回,所以作者才有如此激烈的态度,对借书请求是如此的深恶痛绝,认为这些借书人,其实来借书之前就已经打好了注意:他是不会还的。他就是想占为己有。他总不可能一开始就提出讨要这本书吧,人家会觉得你这个请求太突兀了而本能地加以拒绝。但借就不一样了,借出来了,书就在你的手里,你就主动了。

不还的理由是很多的,比如,书被水淹没过了,被火烧了,被虫蛀了,被小孩子撕了或尿了等等,或者干脆什么都不说,就好像从来没有向你借过这本书似的。我脸皮薄,如我遇到这种情况,只会自己心下懊恼,为一本书去讨还,怕是开不了这个口。这就好像现在的人借钱,借了钱之后,借钱的人成了大爷了,那借给他钱的人反而得低声下气了。

正是很多读书人都像我这样面皮薄,所以才有别有用心的借书人以借书为名把书屯为己有。这种情况不仅今天有,实在是古已有之,所以书的借还是不借,已成为一直纠缠在历代读书人心中的一道类似莎士比亚戏剧人物哈姆莱特口中“是生存还是毁灭”的永恒命题。当然历史上诚信借书的人还是不少的,如明初的开国大臣宋濂,他在著名的《送东阳马生序》中回忆自己早年由于家贫只能借书来读的情景。为了能读到更多的书,他在约定的还书日期之前废寝忘食地读。不但要读,重点内容还要记笔记。他写到寒冷的冬日,笔墨都被冻住了,他的手也生了冻疮,但他还是坚持着把书抄下来了。

申宝策略

申宝策略

但毕竟历代的爱书人都不像宋濂一样道德高尚,志向远大。他们一叶(书)障目,竟然对书主人家的藏书动起了坏心思。这才有一则书房门口的著名告示流传至今,这则告示明确宣示:书与老婆,概不外借。作者采取如此激烈的态度,可以想见,他遭遇了太多借书不还的事情。

我是很理解这种“概不外借”的决绝态度的。毕竟读书人财富殷实的人家不多,即使有些祖遗,由于读书人自己往往不善理财,所以财富在他手中总是一天比一天缩水。更有那些苦寒人家的读书子弟,就不能不节衣缩食了。他们经常在维持全家生计和遵从内心的意愿买书读书之间苦苦挣扎,但最后总是抵不住内心对于书的渴望,宁愿让家人们受苦,吃得差一点,穿得旧一点,就为了自己能买到这几本书。否则他的内心会一直不安。这样咬紧牙关买下来的书能轻易借人能轻易丢失吗?

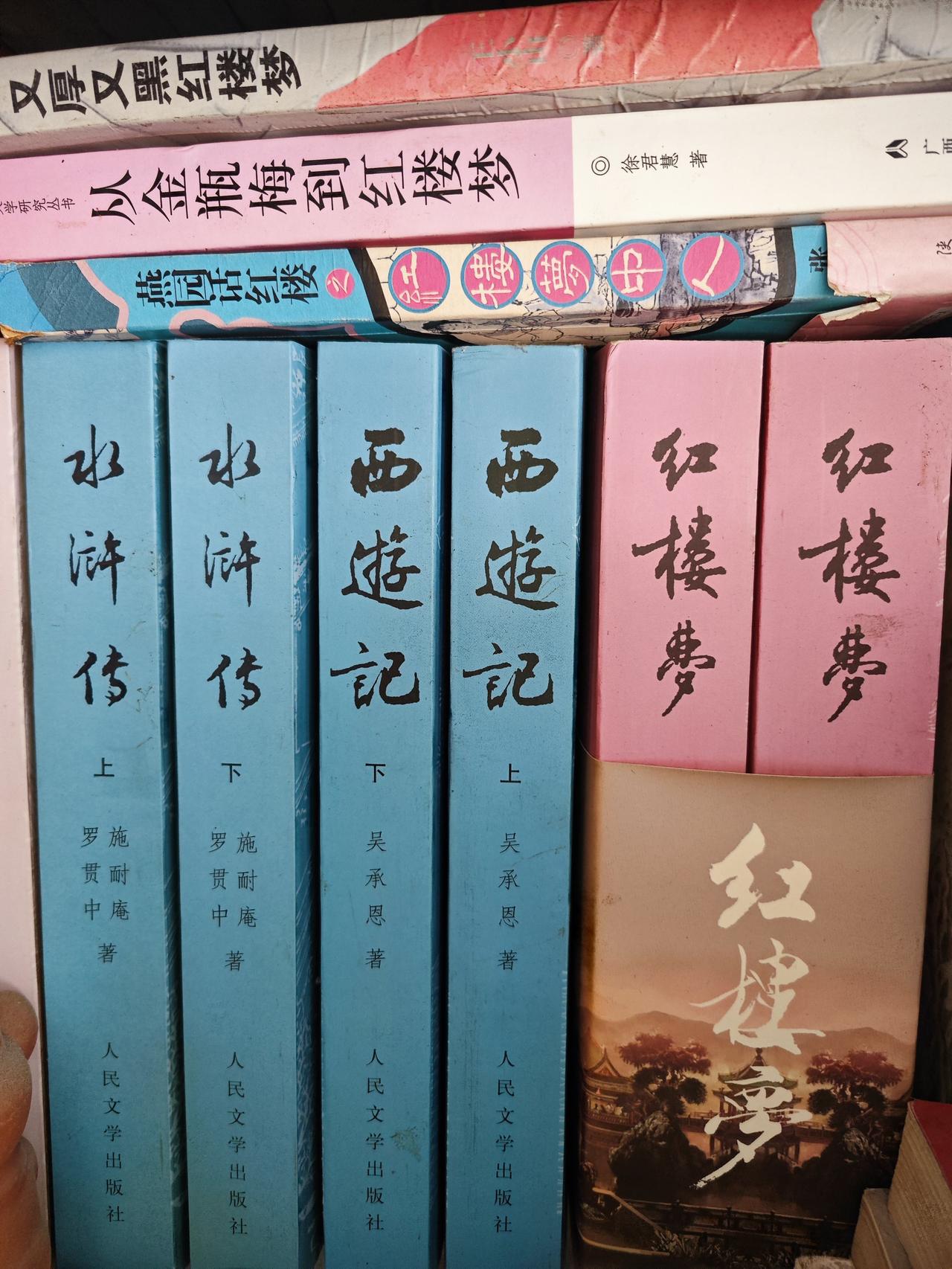

我自己就有这样的经历。忘了到底是上个世纪八十年代末还是九十年代初,我买了人民文学出版社最新修订出版的《红楼梦》和《儒林外史》,这也是它们最权威最漂亮的版本。我自己都舍不得读,我有这两本书的普通版,我读的都是这些普通简版本。我可以边阅读边在上面划线,圈重点,甚至批语,记下自己的阅读感想。读到了什么地方,我还会折页。但有一次一位朋友来到我家,看到我端放在书架上的《红楼梦》等书,提出要借。我总不能当面拒绝吧。我只好把书从书架上抽出来,但在借给他之前,我拿出了一个空白笔记本,请他写下借的书名和他的名字。但即使如此白纸黑字有据可查,这些被借出去的书,二十多年过去了,从此音信杳无。后来我只好买了更新的中国四大名著人文社版本,补家藏之缺。

我很少在家里接待客人。当然,这首先是为了工作上的避嫌。我总是对那些想来我家里的人说:有什么话,请你到办公室里来找我说。后来这就成为了我的一条规矩。这条规矩还有个作用,就是避免了一些人对我藏书的干扰。当然,现在随着社会的加速演变,与百姓生活密切相关的科技不断迭代升级,人和人之间交往的方式更加多样和便捷了,有什么事只要手指在手机屏幕上动一动,就可以交代过去了。人们交往的时间成本几乎为零了,而效率更高了。除了父母或子孙,一般人都不会来家了。

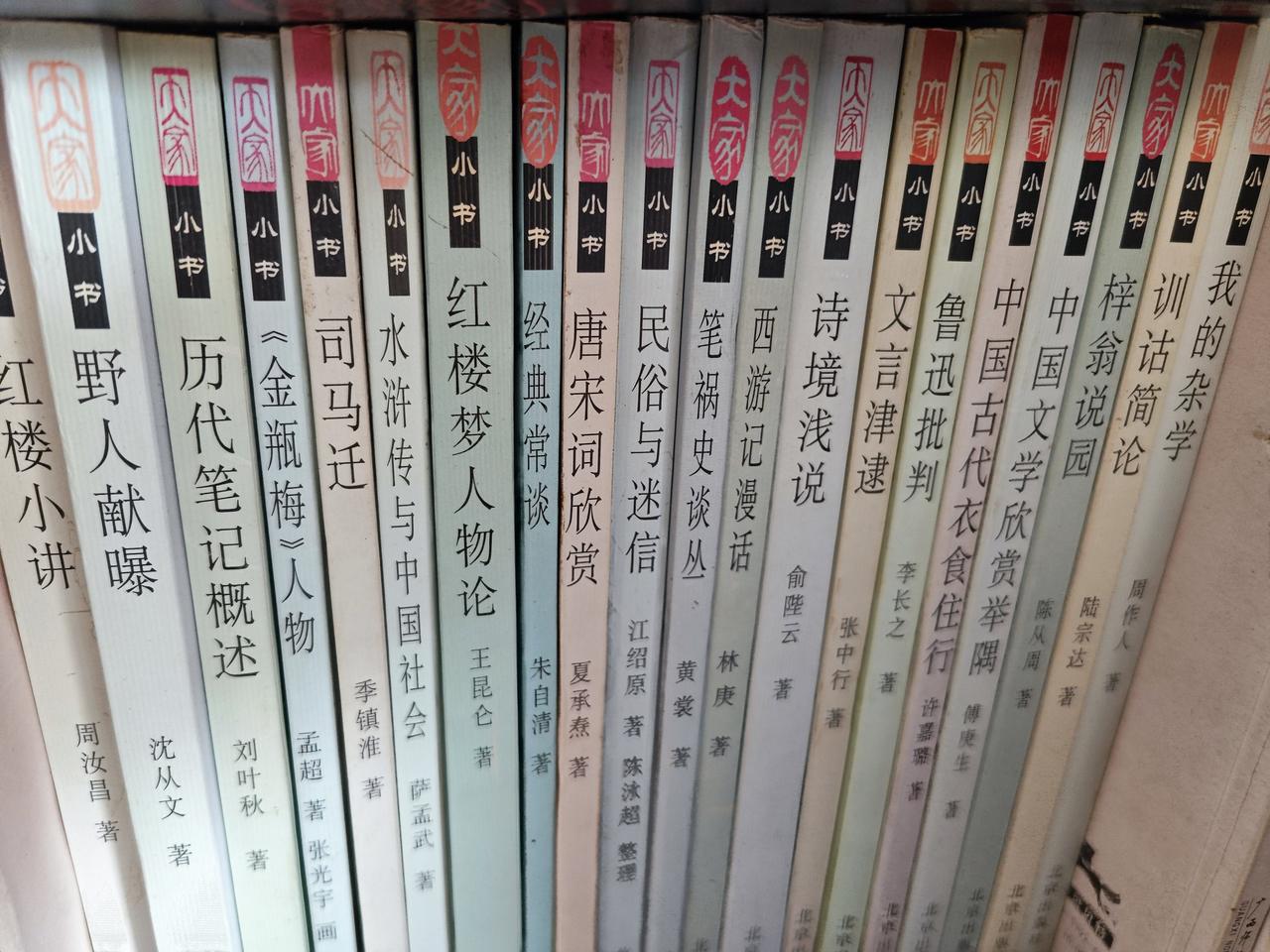

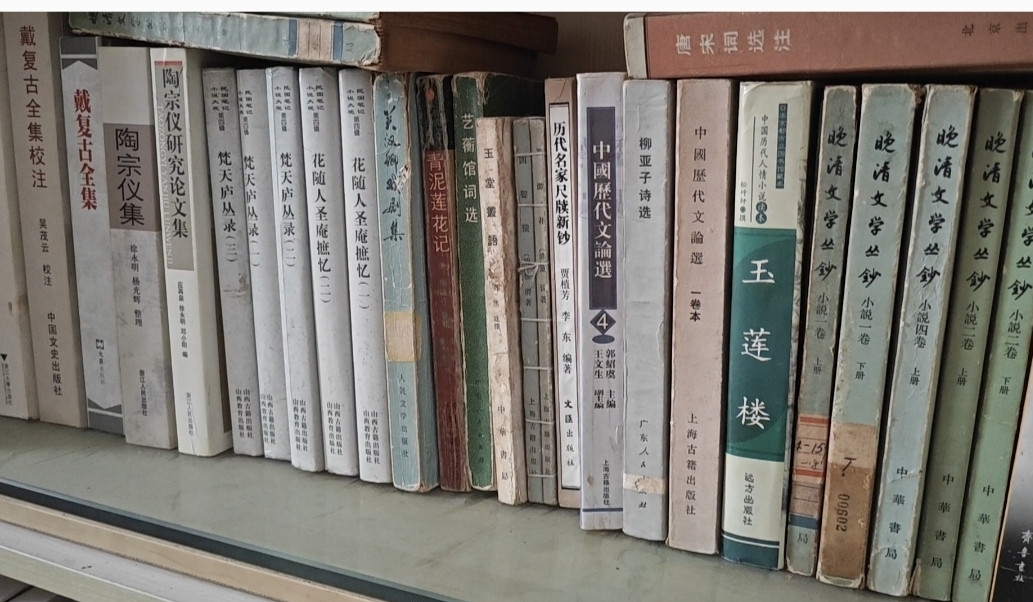

我自己一直信奉这样的一种理念:借书不如自己淘书和买书。早在三十年前,我就写过一篇短文《借书岂如淘书乐》,发在当年的《台州日报》还是《黄岩报》上,忘了。我的意思是,自己真正喜欢的书,不能借过读了又还了,而应该放在身边时时玩味。有些人不仅借朋友或师长们的书不还,还有的是从单位图书室或地方公共图书馆借的。他们的口头语是“我长借不赖”,其实是他“长借不还”的自我掩饰。但这种无赖的手段只能用一两次,多了,人家就警惕你了,就把你列入黑名单了。不能因为一两本书而赔上自己的声誉,这是真正的捡了芝麻丢了西瓜,不值。所以我从大学时代开始,就尽量自己买书。但那个时候家里穷,很多时候只能望书兴叹。工作之后,自己有了一份收入,买书读书就成了我的业余生活的日常。但当时是开始有能力买书而小城里无书可买。我只好常在街头转转,碰巧了能遇到一二流动的书摊。我的爱逛旧书摊的习惯就在那时形成的。后来各地卖新华书店和出版社的库存书的特价书店遍地开花,我们小城里最多的时候,同时有五家在经营的民间书店。这是我的藏书迅速增加的时期。

本世纪初,孔夫子旧书网在继亚马逊、当当、京东等零售大鳄之后横空出世,爱书人终于实现了逛遍中国书店、买遍中国书店的愿望。这也是我的藏书急剧增长的时期,一直到今天还在买书。这个时候,愁的不是买不到好书,而是买了没地方放,买了没有时间阅读。

我构筑了自己的阅读空间。我在书房里优哉游哉,其乐“虽南面王而不易矣”。有时在刷屏时看到一些心仪的书,就会上网去查找,下单。当地图书馆我也很少去了。在我四十多年前刚毕业回到家乡小城工作那会儿,我曾很憧憬图书馆,我决心要成为县城里借书和读书最多的人。我第一时间就去办了一张借书证。但遗憾的是,去过一次我就不想再去了——图书馆里的书太旧了,几乎没有新书。这种状况持续了相当多的年头。据说是因为没有买书的经费。图书馆既然无书可借,这也促使我多方出击,多渠道买书。比如,我加入了国内多家出版社的读书俱乐部。随着自己藏书的增长,只要有空,我就越来越宅家了。

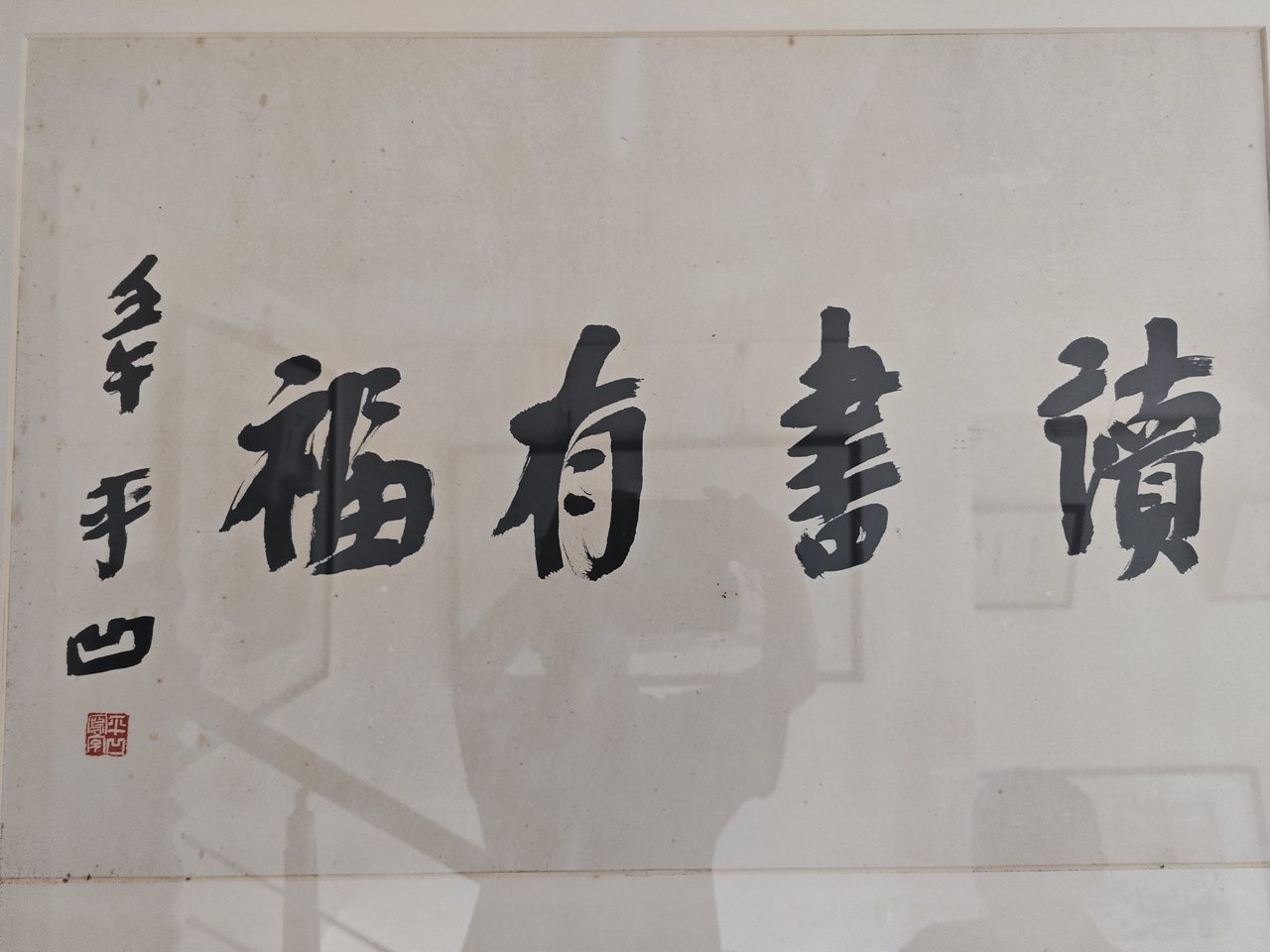

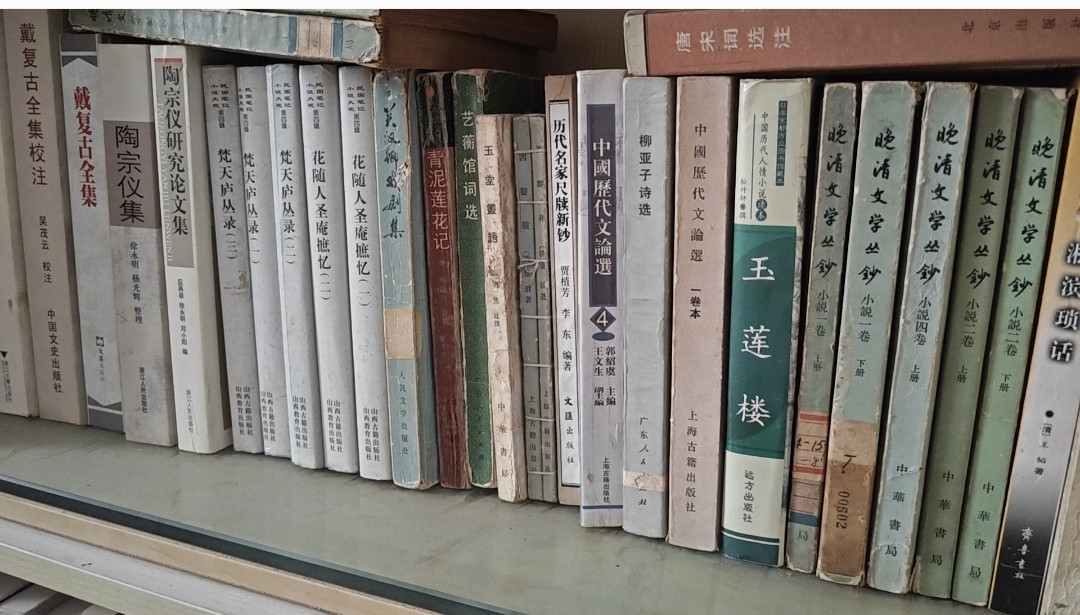

当然,我偶尔还会去当地的新华书店、图书馆逛逛,一是当做一种消遣,二也是去拎拎出版市面。但新华书店里的新书太贵了,我在看到一些新书后,我会拍下照片,回家后自己上网买。我偶尔也会去文友家里。比如隐居在黄岩南境塘岭北麓金山村的方震先生家,他的家其实是一座庄园。还有个很幽雅的名字,叫清风明月书屋。方先生是最早在黄岩开画廊的人,其本人也是一位书法家、诗人。他把他的庄园布置得像一座书画展示厅一样。当然,我去清风明月书屋,主要是听方先生聊天,方先生是个非常耿介的人,但如果是他青眼相看的人,他是可以掏出心窝子的。方先生也是一位爱书人,他的阅读不限于书画,有很多书倒也很合我的脾胃,但我没有向他借过书,我所能做的,就是拍他的书架上的书,回家后再上“孔夫子”网店上淘。这就像一些女士,她们爱逛商场,并不是自己想在店里买衣服,而是在店里看好一些衣服的新款和尺寸后,再去网店上淘。

这就是我能想到的而事实上现在的科技也能支持的替代借书阅读的方式申宝策略。

优配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。